マテリアリティ

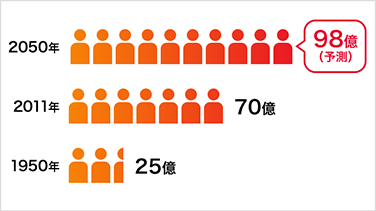

ニッポンハムグループは、2030年のありたい姿Vision2030「たんぱく質をもっと自由に。」の実現に向けて「中期経営計画2026」を策定しました。この計画に伴い、中長期的なマクロ環境の変化を踏まえ、新たにサステナビリティ戦略を策定しました。

サステナビリティ戦略は4つの柱で構成されており、ニッポンハムグループが直面する重要な課題をマテリアリティとして設定しています。ニッポンハムグループは、持続可能な社会の実現に向けて、マテリアリティに基づく取り組みを引き続き進め、社会的価値の創出を目指してまいります。

マテリアリティ項目

持続的な価値創出のためのマテリアリティ

| マテリアリティ | 目指すところ |

|---|---|

| たんぱく質の安定調達・供給 | 畜産業が抱える課題に真摯に向きあい、人が生きる上で欠かせないたんぱく質を将来にわたり安定的に提供し続けます。 |

| 食を通した豊かな生活への貢献 | 世の中の変化を的確に捉えて、お客様の期待を超える商品やサービスを提供します。潜在的なニーズを掘り起こし、常識にとらわれない自由な発想で、新たな「食べる喜び」を創出します。 |

| 持続可能な地球環境への貢献 | 自然の恵みや生命の恵みに感謝するとともに、将来世代に豊かな地球環境をつないでいくために、サプライチェーンを通して環境課題の解決に向けて積極的に取り組みます。 |

| 新たな価値の創出 | 前例にとらわれず、さまざまなパートナーとともに、今までにない商品やサービス、体験など新たな価値を創出します。 |

| 挑戦する組織風土の醸成 | 多様な従業員一人ひとりが主体性を持ち、変革に向かって挑戦し続けることのできる組織風土を醸成します。 |

事業継続のための基盤

- コーポレート・ガバナンス

- 品質保証

- 地域との共創共栄

施策と目指す姿

たんぱく質の安定調達・供給

たんぱく質の安定調達・供給

たんぱく質の

安定調達・供給

このような不安定な環境の中でも、安定的にたんぱく質をお届けするために、ニッポンハムグループは「持続可能な日本の畜産業」と「豊かな食生活を支える」ビジネスモデルに挑戦します。

この表はスクロールしてご覧いただけます。

| 課題 | 施策 | 目指す姿 | 達成年度 |

|---|---|---|---|

| 畜肉の安定調達・供給 |

|

国内産畜肉の販売数量伸長率 2023年度比104% |

2026年度 |

| 持続可能な畜産の実現 |

|

食を通した豊かな生活への貢献

食を通した豊かな生活への貢献

食を通した

豊かな生活への貢献

ライフスタイルや価値観の多様化により、「孤食」や「個食」など食事のスタイルも変化しています。また、「美味しいものを食べたい」「安全で健康によいものを食べたい」「手軽に食べたい」など食に求めることも人によって異なります。

多くの人に「食べる喜び」を感じていただけるように、食の課題を解決をするとともに、多様な価値観に対応する製品の開発と提供を行っていきます。

この表はスクロールしてご覧いただけます。

| 課題 | 施策 | 目指す姿 | 達成年度 |

|---|---|---|---|

| 多様化するライフスタイルや価値観への対応 |

|

ハムソーセージ、加工食品の主要コンシューマー商品のうち、Mealin’Good対象製品を50% | 2026年度 |

| 海外加工品事業売上伸長率2023年度比 200% | 2026年度 | ||

| 食課題解決への貢献 |

|

- 「Mealn’Good」はフィーリングッドにミールを掛け合わせ「人も地球も心地よく、より良い毎日へ。」という想いを込めた当社のブランドです。さまざまな倫理観や価値観に対し選択肢を増やしていくこと、今までの取り組みを大切にしながら、もっと人と地球によいものを提供することを目指しています。

持続可能な地球環境への貢献

持続可能な地球環境への貢献

持続可能な

地球環境への貢献

この表はスクロールしてご覧いただけます。

| 課題 | 施策 | 目指す姿 | 達成年度 |

|---|---|---|---|

| 気候変動への対応 |

|

国内 2013年度比 29%削減 | 2026年度 |

| 国内 2013年度比 46%削減 | 2030年度 | ||

| 海外 2021年度比 17%削減 | 2026年度 | ||

| 海外 2021年度比 24%削減 | 2030年度 | ||

|

- | - | |

| 省資源の推進 |

|

国内 2013年度比 17%削減 | 2026年度 |

| 国内 2013年度比 20%削減 | 2030年度 |

新たな価値の創出

新たな価値の創出

新たな価値の

創出

この表はスクロールしてご覧いただけます。

| 課題 | 施策 | 目指す姿 | 達成年度 |

|---|---|---|---|

| 食とスポーツによる新たな価値の提供 |

|

Fビレッジ内の施設・サービスの充実による来場者数及び定住人口の増加

|

2030年度 |

| たんぱく質の可能性を広げる事業の創造 |

|

事業立ち上げと収益化 | 2030年度 |

| 商品化に向けての技術確立 | 2030年度 |

挑戦する組織風土の醸成

挑戦する組織風土の醸成

挑戦する

組織風土の醸成

企業理念である「わが社は、従業員が真の幸せと生き甲斐を求める場として存在する。」の実現に向けて、人的資本経営の施策と個々の成長を支援する施策を推進します。また、多様性を尊重した働きやすい環境の構築に取り組んでいきます。

「挑戦」と「変革」を重要なテーマに掲げ、市場環境や世間の変化をしっかりと捉え、これまでの「あたりまえ」に挑み、新たな価値を生み出す挑戦に取り組み、組織全体の活気と成長を促進していきます。

この表はスクロールしてご覧いただけます。

| 課題 | 施策 | 目指す姿 | 達成年度 |

|---|---|---|---|

| 変革型経営人財の育成、獲得 |

|

変革、挑戦、従業員エンゲージメントの取り組み進捗 | 2030年度 |

| 多様な人財の活躍推進 |

|

重点管理項目の進捗 | 2030年度 |

たんぱく質の

たんぱく質の

安定調達・供給 食を通した

食を通した

豊かな生活への

貢献 持続可能な

持続可能な

地球環境への貢献 新たな価値の

新たな価値の

創出 挑戦する

挑戦する

組織風土の醸成

たんぱく質の安定調達・供給

このような不安定な環境の中でも、安定的にたんぱく質をお届けするために、ニッポンハムグループは「持続可能な日本の畜産業」と「豊かな食生活を支える」ビジネスモデルに挑戦します。

この表はスクロールしてご覧いただけます。

| 課題 | 施策 | 目指す姿 | 達成年度 |

|---|---|---|---|

| 畜肉の安定調達・供給 |

|

国内産畜肉の販売数量伸長率 2023年度比104% |

2026年度 |

| 持続可能な畜産の実現 |

|

食を通した豊かな生活への貢献

ライフスタイルや価値観の多様化により、「孤食」や「個食」など食事のスタイルも変化しています。また、「美味しいものを食べたい」「安全で健康によいものを食べたい」「手軽に食べたい」など食に求めることも人によって異なります。

多くの人に「食べる喜び」を感じていただけるように、食の課題を解決をするとともに、多様な価値観に対応する製品の開発と提供を行っていきます。

この表はスクロールしてご覧いただけます。

| 課題 | 施策 | 目指す姿 | 達成年度 |

|---|---|---|---|

| 多様化するライフスタイルや価値観への対応 |

|

ハムソーセージ、加工食品の主要コンシューマー商品のうち、Mealin’Good対象製品を50% | 2026年度 |

| 海外加工品事業売上伸長率2023年度比 200% | 2026年度 | ||

| 食課題解決への貢献 |

|

- 「Mealn’Good」はフィーリングッドにミールを掛け合わせ「人も地球も心地よく、より良い毎日へ。」という想いを込めた当社のブランドです。さまざまな倫理観や価値観に対し選択肢を増やしていくこと、今までの取り組みを大切にしながら、もっと人と地球によいものを提供することを目指しています。

持続可能な地球環境への貢献

この表はスクロールしてご覧いただけます。

| 課題 | 施策 | 目指す姿 | 達成年度 |

|---|---|---|---|

| 気候変動への対応 |

|

国内 2013年度比 29%削減 | 2026年度 |

| 国内 2013年度比 46%削減 | 2030年度 | ||

| 海外 2021年度比 17%削減 | 2026年度 | ||

| 海外 2021年度比 24%削減 | 2030年度 | ||

|

- | - | |

| 省資源の推進 |

|

国内 2013年度比 17%削減 | 2026年度 |

| 国内 2013年度比 20%削減 | 2030年度 |

新たな価値の創出

この表はスクロールしてご覧いただけます。

| 課題 | 施策 | 目指す姿 | 達成年度 |

|---|---|---|---|

| 食とスポーツによる新たな価値の提供 |

|

Fビレッジ内の施設・サービスの充実による来場者数及び定住人口の増加

|

2030年度 |

| たんぱく質の可能性を広げる事業の創造 |

|

事業立ち上げと収益化 | 2030年度 |

| 商品化に向けての技術確立 | 2030年度 |

挑戦する組織風土の醸成

企業理念である「わが社は、従業員が真の幸せと生き甲斐を求める場として存在する。」の実現に向けて、人的資本経営の施策と個々の成長を支援する施策を推進します。また、多様性を尊重した働きやすい環境の構築に取り組んでいきます。

「挑戦」と「変革」を重要なテーマに掲げ、市場環境や世間の変化をしっかりと捉え、これまでの「あたりまえ」に挑み、新たな価値を生み出す挑戦に取り組み、組織全体の活気と成長を促進していきます。

この表はスクロールしてご覧いただけます。

| 課題 | 施策 | 目指す姿 | 達成年度 |

|---|---|---|---|

| 変革型経営人財の育成、獲得 |

|

変革、挑戦、従業員エンゲージメントの取り組み進捗 | 2030年度 |

| 多様な人財の活躍推進 |

|

重点管理項目の進捗 | 2030年度 |

サステナビリティ戦略とマテリアリティ

サステナビリティ4つの柱を基盤に、事業環境や社会環境の変化を考慮しマテリアリティを見直しながら、目標達成を繰り返すことで、ありたい姿を目指していきます。

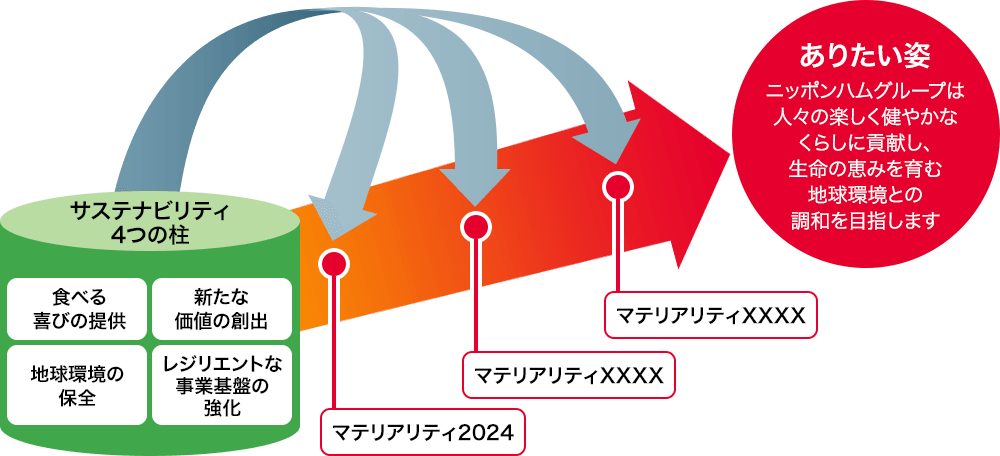

マテリアリティの特定プロセス

マテリアリティの見直しおよび再特定にあたっては、国際的な動向やイニシアチブなどの社会からの需要、ニッポンハムグループを取り巻く事業環境や社会情勢を踏まえつつ、中期経営計画2026の課題も考慮し、ステークホルダーの視点と自社の視点の両面から評価・検討を行いました。

STEP1ESG課題の網羅的な把握

GRI、ISO26000、SDGs、業種固有課題(SASB、SBT FLAG)、国内外の社会課題、畜産業特有の課題、当社課題などからESG課題を網羅的に把握。

STEP2課題をテーマ別に分類

STEP1で把握した課題をテーマ別に分類し整理。

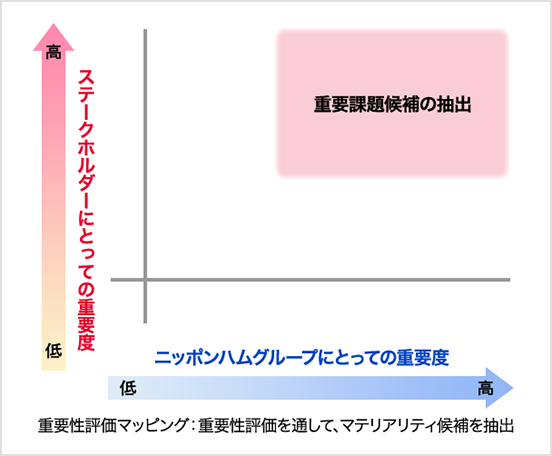

STEP3重要性評価の実施

STEP2で分類・整理したESG課題に関し、サステナビリティ委員会の委員にヒアリングを実施。また、サステナビリティ委員会の下部機関であるES部会※にて重要性評価を実施。また、2021年に特定したマテリアリティに関する運用課題なども抽出し、重要性評価の結果と併せて見直しが必要な点を検討。

重要性評価に際しては、以下視点を考慮

当社

利益、コスト、評判、コンプライアンス、事業戦略との整合性

ステークホルダー

消費者、お得意先、お取引先、行政、株主・投資家、地球環境、従業員、地域社会、国際社会

- 2024年4月にサステナビリティ部会に改編

マテリアリティ・マトリックス

STEP4妥当性の確認

重要性評価をもとに特定したマテリアリティについて、サステナビリティ委員会や執行役員で構成される会議体などで妥当性を確認し、最終的に取締役会にて承認を取得。

外部有識者とのダイアログ

さまざまな立場の有識者の方に、ニッポンハムグループの「マテリアリティ」についてご意見を伺いました。マテリアリティの設定に留まらず、今後への期待など幅広い見地からご意見をいただきました。

青山社中株式会社

筆頭代表CEO

朝比奈一郎氏

全体

事業との整合性を意識したバランスの良いマテリアリティになっている。たんぱく質素材の開発を通じてサステナブル社会実現を目指す企業が増える中、植物由来たんぱく質商品の提供や新たんぱく質の研究・開発がさらに進むことを期待する。

新たな価値の創出

すでにFビレッジの街づくりなど、食のエンタメ性の追求や、新たな食文化の創造など食品メーカーの強みを活かした展開をしていて素晴らしい。さらに日本各地で地域と連携し、上流・中流からさらに下流も意識した「食の出口戦略(食のエンタメパークなど)」考えることもできるのではないか。

挑戦する組織風土の醸成

リーダーシップを指導力ととらえる人が多いが(他人をリード)、本当の訳は「始動力」であるべき(自分をリード)。一人ひとりがこの意識で行動すれば、挑戦する組織風土の醸成や多様な人材活躍につながる。また、ベンチャー企業との共創・連携なども、挑戦する組織風土の醸成の促進につながると考える。

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

フェロー(サステナビリティ)

吉高まり氏

全体

リスクと機会をとらえ、日本ハムの強みを活かしたストーリーを打ち出していただきたい。

たんぱく質の安定調達・供給

就労者の高齢化や減少など畜産業のさまざまな課題がある中、農家への支援・競争を課題に設定したことは非常に良いことである。海外・国内調達の具体的課題への取り組みについても、重点施策や各種レポートなどで開示できるとさらに良くなるのではないか。

新たな価値の創出

Fビレッジの街づくりも、エンターテイメントの提供に加えて、日本ハムの強みである「食の力」も活かした街づくりへの貢献などがあると、重要課題としての説得力があがると感じる。

挑戦する組織風土の醸成

一人ひとりの挑戦や多様性を尊重した結果として、目指したい姿や達成したいことを意識しながら取り組みを進めていただきたい。

国立大学法人信州大学 学術研究院(農学系)

教授

竹田謙一氏

たんぱく質の安定調達・供給

畜肉のたんぱく質供給の価値を見直すことで、畜肉だからこそ提供できる良質な栄養素など、今以上に提供価値を高めることはできるのではないか。また今後も食品メーカーとして食育を行っていくこともお願いしたい。

持続可能な地球環境への貢献

家畜由来GHGの削減研究はしっかり進められている。畜産から排出される糞尿のさらなる活用など、循環型畜産という視点で取り組み推進も期待する。

新たな価値の創出

新たな価値の目指す方向性をもう少し具体的に示せると、ステークホルダーの理解も深まるのではないか。またFビレッジの街づくりだけでなく、さまざまな地域拠点において競争の輪を広げていくことを期待する。